2025.08.16

注目の「オフグリッド」住宅に取り入れる方法を詳しく解説します

こんにちは!

ワダハウジングの纐纈です。

一級建築士など多数資格を持っています!

今、注目されているのが「オフグリッド住宅」です。

オフグリッドとは?

オフグリッドとは、電気、水道、ガスなどのインフラに依存しないで、エネルギーの供給元から自立した状態をいいます。

オフグリッドを英語にするとOff Gridとなり、電力会社が運用する送電網がグリッドと呼ばれており、送電網と切り離される、つまりオフにすることで電力を自給自足している状態からオフグリッドと呼ばれています。

オフグリッドを導入した建物では、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを利用して自家発電します。

環境への負担を抑え、山間部などの送電網が設置しにくい場所でも電力を賄える方法として注目されています。

ちなみに、オフグリッドには「完全オフグリッド」と「セミオフグリッド」の2つに分類されています。

完全オフグリッド

完全オフグリッドは、電力や水、排水、暖房など全てを自給自足で賄い、外部のインフラ設備と接続が一切ない状態を言います。

セミオフグリッド

セミオフグリットは、普段は太陽光による自家発電や雨水を利用して自立した生活をおくり、足りない場合や非常時に既存のインフラを利用する状態を言います。

現実的な話では、分電盤の切り替えなどで採用されるケースが増えているそうです。

上記画像は、Panasonicの住宅分電盤

オフグリッドを実現するのは、再生可能で外部のインフラに依存をしない、再生可能エネルギーの活用が不可欠になります。

例をあげると、太陽の熱を活用する太陽熱集熱装置や太陽熱温水器は、化石燃料を使用しない暖房や給湯になります。

また、雨水を生活用水として利用することで、断水時のリスク対策になります。

さらにいうと、排水インフラに頼らないコンポストトイレを利用する方法もあります。

上記画像は、コンポストトイレ.comより

自然エネルギーを活用するオフグリッドを取り入れると、住宅や施設などをつくり、そこに人が集まって生活したり、使ったりすることが環境によい影響を与えることになります。

まさしくGX(グリーントランスフォーメーション)化石燃料に依存した社会から、再生可能エネルギーを中心とした社会へと転換する取り組みにもつながります。

設備をエコなアイテムとして考えるだけではなく、限りある資源を建物の一部に組み込めると、よりGXが加速するのではないかと予想しています。

太陽熱集熱装置

太陽熱集熱装置は化石燃料を使わずに、暖房や給湯をまかなえます。

ガルバリウム鋼板などの金属材料で屋根を葺くと、屋根面は冬でも太陽光の光が当たると40~50℃にもなります。

その屋根面の裏側の暖まった空気を小さなファンで吸い込み、その熱を床下基礎内にダクトで送り込み、床面の各所に設置されたガラリから暖気を室内へ流します。

床暖房まではいきませんが、床がほのかに暖かくなります。

これが、太陽熱集熱装置の仕組みです。

上記画像は、OMソーラー株式会社の太陽熱集熱装置

太陽熱集熱装置は1980年代半ば頃に開発されてから、いくつかのバリエーションが出てきています。

基本は外気を吸い込んで室内に送り込むので、換気装置の役割も兼ねています。

ただし、太陽が雲で覆われていたり、雨が降っていたりすると機能が低下するので、他の暖房器具で補う必要があります。

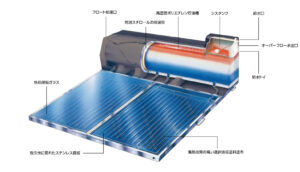

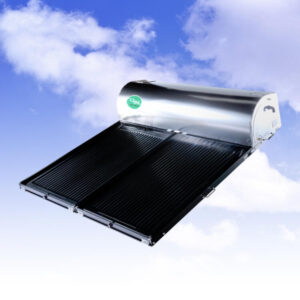

太陽熱温水器

太陽熱温水器は、太陽の熱を利用して水を温める装置のことです。

集熱部で太陽の熱を吸収して、その熱で水を温めて貯湯タンクに貯めます。

上記画像は、朝日ソーラー株式会社の太陽熱温水器

貯湯タンクも屋根の上に載せる一体で設置されることが多かったのですが、最近の物は地上に貯湯タンクを置くタイプが多くなりました。

それでも、既存の住宅に後から載せるとかなりの重量になるので、パネルも地上に置く方法を利用した方がよいと思います。

初期費用がかかりますが、給湯にかかわるランニングコストが削減されるので、おおよそ15年程度で初期費用がペイできると試算されています。

(地域の気象条件や温水の使い方で年数は前後します)

上記画像は、長府工産株式会社の太陽熱温水器

住宅で年間使用するエネルギーの中で、給湯は2~3割を占めます。

太陽熱を利用することで、エネルギー消費量がかなり減らせます。

現在は行政からの補助金もあるので、初期費用が少し抑えられます。

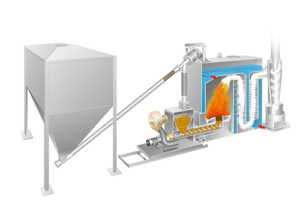

木質ボイラー

木質ボイラーやペチカは木質資源を活用して給湯と暖房を行う設備になります。

木材資源を有効に活用する方法として、薪、木質ペレット、木質チップを燃料とする家庭用ボイラーがあります。

上記画像は、エコライフ石川の家庭用薪ボイラー

薪を利用する場合、手で薪をくべて温度の制御ができない簡易的な仕組みのものと、温度制御がしっかりした比較的規模のおおきなものがあります。

大きなサイズのボイラーは、別置きの蓄熱タンクなどと組み合わせたシステムとすることが多いです。

他に、木質ペレットや木質チップを燃料とするより規模の大きなシステムもあり、浴場などの給湯利用が多い施設などでも利用ができます。

上記画像は、株式会社丸文製作所の木質ペレットボイラ

ペチカ

ペチカは薪ストーブのような輻射型の暖房の蓄熱性能をさらに高めたものです。

北欧やロシアが発祥とされています。

ちなみにペチカは、ロシア語で「暖炉」や「オーブン」を意味する言葉です。

薪を焚く燃焼する部分と煙突との間に、蓄熱体(だいだいレンガを積むことが多い)を設けて、煙の熱すらも蓄えてしまう機能があります。

燃焼する部分は、薪ストーブと耐火レンガどちらで作成しても問題はないようです。

上記画像は、サカシタペチカの簡易型ペチカ

ペチカは手作りも可能なようですが、経験がある人に教えてもらう方が間違いがないと思います。

ペチカの利用方法は冷やさずに、常に薪をくべる必要があります。

上記画像のペチカのように、灯油を利用する簡易版だと手間が減ると思います。

雨水タンク

雨水タンクとは、屋根に降った雨水を雨どいから集めて貯めるタンクのことです。

貯めた雨水は、庭の水やり、トイレの流し水、災害時の備えなど、様々な用途に活用できます。

都市部の住宅でも家庭の節水と防災の対応ができます。

上記画像は、タキロンシーアイ株式会社の雨水タンク

日本の年間平均降水量は1700㎜にものぼり、世界平均のおおよそ2倍です。

豊富な水資源がある国だといえます。

一般の住宅の屋根に降る雨の量は、年間で100t以上になり、4人家族の年間の水使用量のおおよそ1/3ほどです。

雨をできるだけ貯めて使うことで水資源の節約になり、公共の排水インフラにかかる負担を減らせて、敷地内に浸透させることで水害対策にもなります。

なぜ、雨水を敷地内に浸透させると、水害対策になるのかを説明をします。

一番の理由は、下水道や川へ一度に流れ込む雨水の量を減らすことで洪水を防げるからです。

特に、都市部など地面の多くがコンクリートやアスファルトで覆われている場所は、降った雨が地面に浸透されず、ほとんどが下水道や川に一気に流れ込みます。

集中豪雨のような短時間に大量の雨が降ると、下水道や川の処理能力を超え、マンホールから水が溢れたり、川が氾濫したりする「都市型水害」を引き起こす原因となります。

家庭の敷地内で雨水を地面に浸透させると、雨水が一時的に地面に留めるので、下水道や川へ流れ込むまでの時間を稼ぐことができます。

そもそも、地中に浸透した分の雨水は下水道や川へは流れません。

それぞれの家庭で雨水を浸透させることで、下水道や川への負担を軽減し、水害のリスクを低減させることができます。

ダムが水を貯めて下流への流量を調整するのと同じような考え方です。

雨水を地面に浸透させることには、水害対策以外にも良いことがあります。

浸透した雨水は地下水となり、健全な水の循環を保つことができます。

ほかにも、地中に水分が増えることで、打ち水と同じように気化熱で地面の温度上昇を抑える効果も期待できます。

雨水タンクから大分それてしまいました…

話を雨水タンクに戻します。

小さな雨水タンクだと雨が激しく降った時に、すぐにタンクから溢れてしまうので、できる限り大きな雨水タンクを利用した方が水資源の節約になります。

乾期という一年の中で雨がほとんど降らない時期や季節があるオーストラリアなどでは、10t規模の雨水タンクを設置していたりします。

上記画像は、株式会社シロ産業の大型貯水タンク

一般的には200リットルほどのタンクが販売されています。

農業用のものだと500リットルや1tのタンクもあります。

水の使用方法に合わせてタンクを選ぶと、水が足りなくならないと思います。

オフグリッド給水システム

一般的に公共の「水道の配管網」や「水道供給システム」をグリッドと言います。

その公共の水道に頼らずに、水を使えるようにすることをオフグリッド給水システムと言います。

雨水を利用したオフグリッド給水システムは、難しい技術ですが一般住宅でも不可能ではありません。

湧き水や井戸は利用できる地域が限られていますし、近くで大規模な工事などがあると水の通り道が変わって利用できなくなることもあります。

また、井戸の場合は枯れてしまうこともあります。

その点、雨水なら日本のどんな場所でも利用ができます。

雨水はもともとが蒸留水という、水が熱せられて水蒸気になり、それが冷やされて再び液体に戻ったことで、不純物が取り除かれて純度が高められた水になります。

雨水のタンクと浄水器を組み合わせれば、飲用も可能です。

ここで一番難しいのが、貯水になります。

というのも、水の使用量は1家庭当たりで月におおよそ20㎥で、年間おおよそ240㎥必要とされています。

岐阜県土岐市の年間降水量が約1500mm程度とされています。

240㎥の水を集めようとすると、屋根の面積だけで160㎡、48.4坪も必要になります。

これは現実的ではないので、月の使用量20㎥が目標となりますが、2ヶ月雨が降らないデータもあるので、2ヶ月分の40㎥を溜める貯水タンクが必要になるので、かなり広い土地でないと難しいです。

上記画像は、株式会社ベルテクノの貯水槽

生活するための必要最小限で考えると、月におおよそ0.6㎥となり、月におおよそ20㎥の1/33ぐらいになるので、最小限で考えた方が現実的です。

さらに、排水を浄化して中水として再利用をすれば、雨水だけで暮らすことも夢ではありません。

当然、初期費用は掛かりますが…

コンポストトイレ

コンポストトイレとは、排泄物を微生物の力で分解し、堆肥として再利用できるトイレのことです。

非常時に役立ち、肥料もつくれるのが魅力です。

上記画像は、有限会社シャウトプロダクションズのコンポストトイレの庭仕事ひろば

震災があるたびに災害時のトイレ問題がクローズアップされています。

震災で下水道が使えなくなったり、下水道の老朽化で使えなくなる可能性もあり、トイレ問題はかなり深刻です。

ちなみに、私が小さかった頃は、人の糞尿を農業に利用することは当たり前でしたが、現在では見かけなくなっています。

上記画像は、合同会社NITOCRAFTのコンポストトイレ

ここまで載せた画像のようにパッケージ型の商品として売られているものから、簡易的にバケツで手づくりのものまでバリエーションがあります。

便は大と小が混ざることで水分が多くなり、嫌気性発酵という酸素がない状態で微生物が有機物を分解する発酵を起こすと悪臭を放つので、大と小を分ける仕組みのものや、ヒーターで水分を蒸発させるものもあります。

ちなみに、嫌気性発酵はメタン発酵とも呼ばれ、メタンガスや二酸化炭素を生成します。

このガスはエネルギー源として利用でき、また、発酵後の液体は液肥として利用できます。

他に、糞尿におがくずや草などを混ぜて好気性発酵という、酸素を必要とする微生物が有機物を分解する際に熱を発生させることで、温度が上昇して堆肥化させたものを農業に使うこともできます。

手づくりのものは単純で、バケツもしくは便槽などの糞尿を溜めるいれものがあるだけです。

市販のバケツに合わせて、DIYで高さを調節したりバケツを閉まっておく格納庫をつくるだけで使用できます。

大型のものは山小屋などにも設置されていたりしますが、設置には法的な制約もあるので、あまり大型にならない方がおススメです。

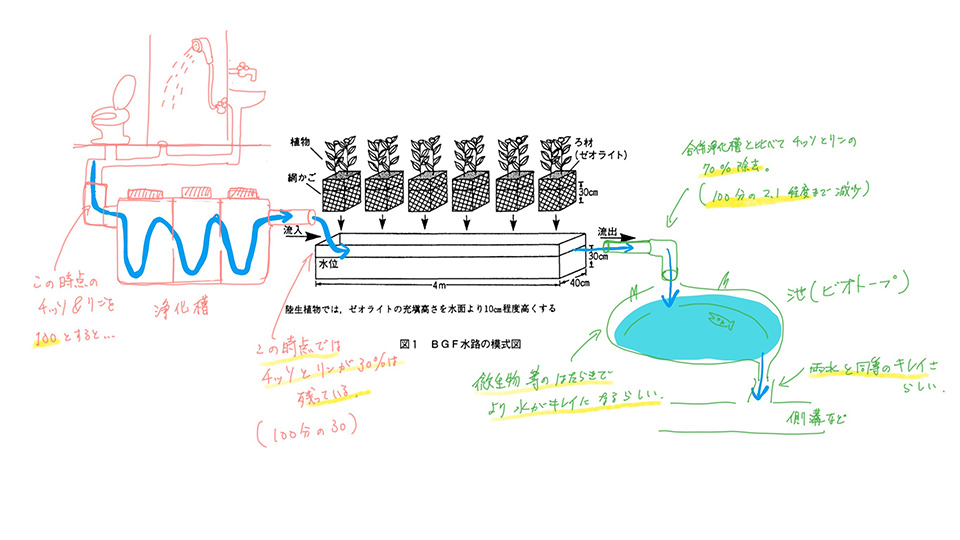

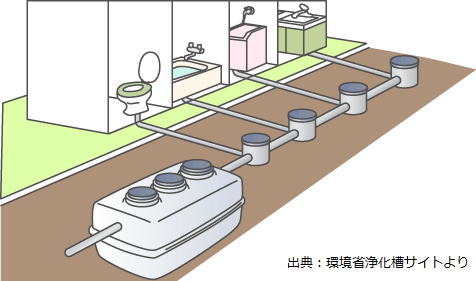

バイオジオフィルター

バイオジオフィルターとは、排水を浄化するために、微生物と植物の力を利用した自然の浄化システムのことです。

上記画像は、ダイナミックラボのバイオジオフィルターの諸情報より

もう少し詳しく説明をすると、家庭からでるトイレを除いた、キッチン、お風呂、洗濯機などからの雑排水や、浄化槽という家庭から出る全ての排水を微生物の働きを利用して浄化し、比較的きれいな水にして放流するための装置を通った水を、水性植物が育つ水路や池、タンクなどに入れます。

その排水の中に含まれる栄養分を植物や微生物に吸収させ、もっと綺麗にしてから環境に戻すことをバイオジオフィルターといいます。

栄養を吸った植物などは、刈り取って堆肥にするなどをして、土に戻すこともできます。

水路にはカエルや水性昆虫が増え、それを狙って鳥が来るなどの生物環境を変える効果も期待できます。

栄養をどこかに捨ててしまうのではなく、小さな自然循環を取り戻す役割に利用します。

水路に多孔質な石などを敷き詰め微生物が棲む環境を整える工夫として、廃棄された瓦やレンガなどを砕き水路に入れ、付加価値に変えて生まれ変わらせるアップサイクルが有効です。

ただし、排水する水質や水質汚濁防止法など、法的な制約もあるので設置するには注意が必要です。

まとめ

自然エネルギーを活用するオフグリッド住宅を全て行うのは、費用、土地の広さ、生活スタイルなどによってかなり難しいと思います。

しかし、限りある資源を大切にして生きることもこれからの世の中には必要なことです。

自分はこれならできると思った部分だけでも採用をしていただければ幸いです。

個人的には、家庭菜園と緊急時の水確保のために雨水タンクと、下水が使えなくなったことを想定して手づくりコンポストトイレを考えたいと思っています。

ワダハウジング和田製材株式会社

・一級建築士

・一級建築施工管理技士

・省エネ建築診断士(エキスパート)

・住宅外皮マイスター

・一般社団法人みんなの住宅研究所会員(会員番号:200019)

・既存住宅状況調査技術者

・JBN省令準耐火構造資格者

纐纈和正