2025.10.23

新築と中古住宅リノベーション比較!自分に合った住まい探しのコツ

こんにちは 吉田洋子です!

新築か、中古住宅を購入してリノベーションをしようか?

先日ご対応しましたお客様からのお悩みでした。

弊社には、築45年の住宅をリノベーションして耐震性と断熱性を向上させた住宅がございます。

なかなかリノベーションのモデルハウスは珍しいこともあるので、リノベーションってどんな感じ?とご来場される方も少なくありません。

ご覧いただいた方からは、新築みたいですね!

天井の梁は、前のままなんですね!

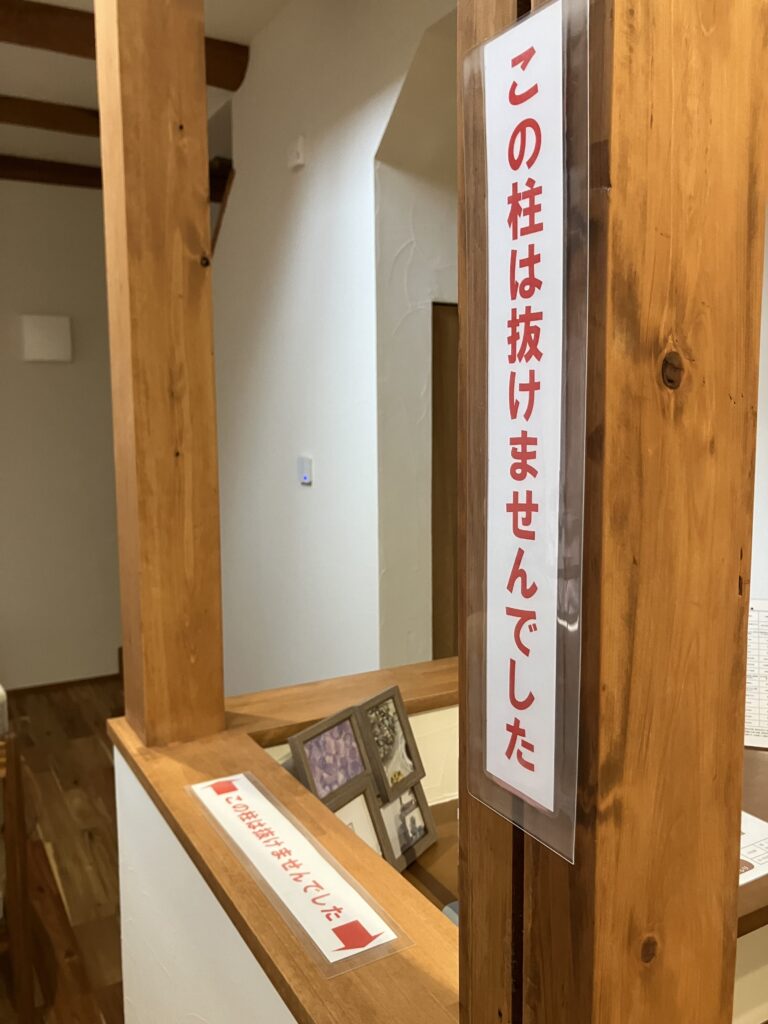

この柱は抜けなかったんだ!

階段も変えたんですね!

階段の柱が抜けないからカウンター?すごい!

寝室が1階にあるの便利!

こんなお声をよく聞きます。

先日お越しいただいた方は、県外で新築を建てようと土地から捜していた時に、土地+新築の金額の高さに驚いてしまわれたそうです。

その時、営業担当さんに、「古い住宅を買って、リノベーションするのも一つの手ですよ」とお聞きになったそうです。

正直一言で、新築の方が良いですとか、リノベーションをお勧めします!など、どちらの方が良いですなどと言うことは出来ません。

感じ方は、それぞれですものね!

それに、その方々のご事情もありますので…

例えば、親や祖父母の住んでいた住宅であれば、いつでも住宅内を見ることは出来ます。

それに、建ててからの現状も、親に聞いたらわかることもあります。

たとえば、何年前にどこどこをリフォームしたとか、何年か前にシロアリが出て駆除したみたいなど。

新たに中古住宅を買おうとなると、どんな状態だったかもわかりませんし、まず、不動産屋にカギを開けてもらわないと見ることが出来ません。

反対に、まだ住んでいらっしゃる住宅の場合は、何度も見せて貰うわけにはいきませんし、良いことばかり言われても、信用していいのか判断がつきません。

なんでも良いからここの住宅!なんて買うわけには行きませんよね。

だって、中古住宅の状態を確認しなければ、リノベーションにいくら掛かるかなどわからないからです。

まず、中古住宅の外側を確認します。

外壁や基礎にヒビは無いか、屋根の状態、基礎に換気口があれば、そこから床下が土なのか、コンクリートなのか?

土であれば、湿気が上がって来る可能性があります。

次に室内を見て行きます。

床下収納庫や、床下点検口から床下の状態や、土台と柱が金物で止めてあるかを確認して行きます。

窓の建付けや、扉や引き戸の確認。

床まである窓の窓際の床がプカプカしていないか、浴室や洗面トイレの状況、天井点検口で屋根裏を確認して行きます。

その結果を踏まえて、どこまで直す必要があるのか、耐震や断熱をどこまでやるのか、間取りの変更はあるのかなど、お客様の要望などもお聞きして、詳しくお打ち合わせしてみないと、概算の見積もり金額を出すことは出来ません。

そこで問題になるのが、中古物件の築年数です。

建築基準法が制定されたのが1950年、昭和25年5月24日のことです。

建築基準法施行令に構造基準が定められたり、許容応力度設計が導入されたりしました。

木造住宅においては、

①床面積に応じて必要な筋違等を入れる壁量規定が定められた。

②床面積当たりの必要壁長さや軸組の種類・倍率が定義されました。

その9年後の1959年(昭和34年)防火規定が強化されています。

木造住宅においては、防火以外に

①壁量規定の強化

②床面積あたりの必要壁の長さ、軸組の種類・倍率が改定されました。

1971年(昭和46年)1968年の十勝沖地震を教訓に改正がありました。

木造住宅においては、

①基礎はコンクリート造または、鉄筋コンクリート造の布基礎とする。

②風圧力に対し、見附面積に応じた必要壁量の規定が設けられました。

ここまでが旧耐震基準です。

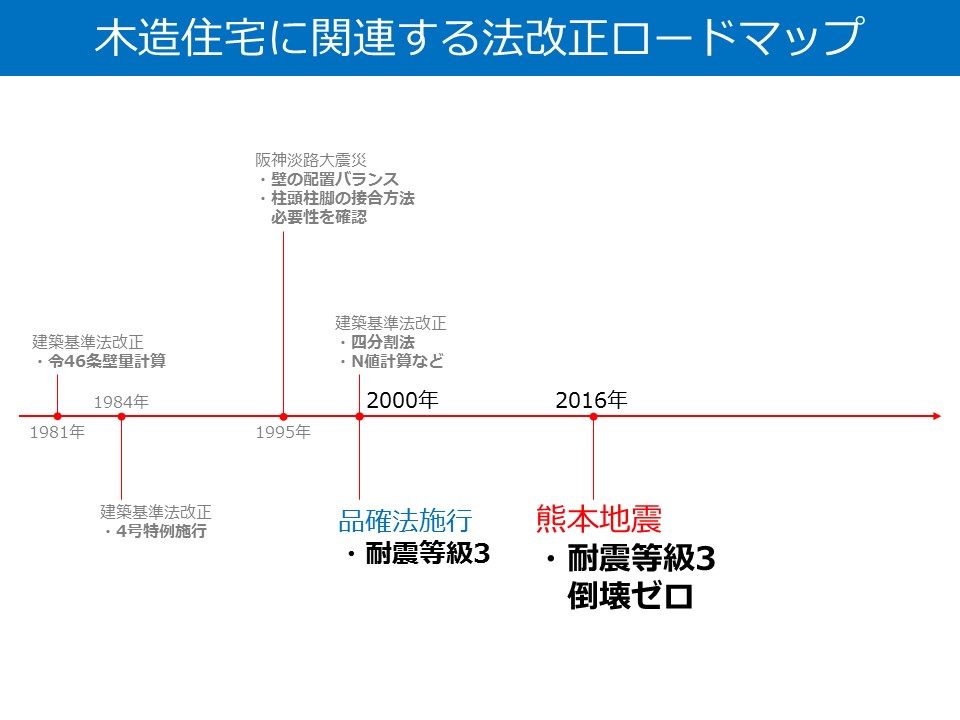

その後、1981年(昭和56年6月)1978年の宮城県沖地震後、耐震設計基準が大幅に改正され、震度6~7の地震でも倒壊しないことを目指す、新耐震基準が導入されました。

木造住宅においては、

①壁量規定の見直しがおこなわれた。

②構造用合板や石膏ボード等の面材を張った壁などが追加された。

③床面積当たりの必要壁長さや、軸組の種類・倍率が改定。

忘れもしない1995年(平成7年)阪神・淡路大震災。

M7.3の地震によって、過去2番目になる死者数を出した地震でした。

1995年12月、耐震改修促進法が施工され、1981年(昭和56年)以前の住宅(新耐震基準の以前の住宅)には耐震診断が義務付けられました。

2000年(平成12年)4月1日に住宅の品質確保の促進等に関する法律「品確法」によって、10年間の瑕疵担保責任を義務付けました。

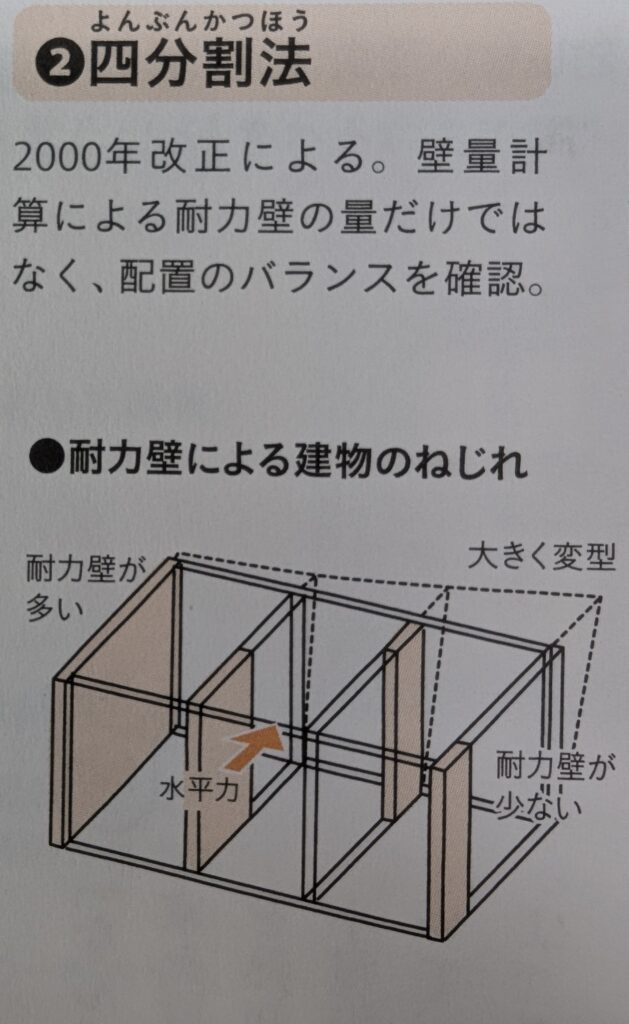

2000年(平成12年)新耐震基準の強化

木造住宅においては、

①地耐力に応じて基礎の仕様を規定(地盤調査が事実上義務化)

②耐力壁の配置に「バランス規定」が定められた。

四分割法(壁の配置バランスの計算方法)規定または偏心率0.3以下

③構造上主要部分の継手・仕口の仕様規定が示された。

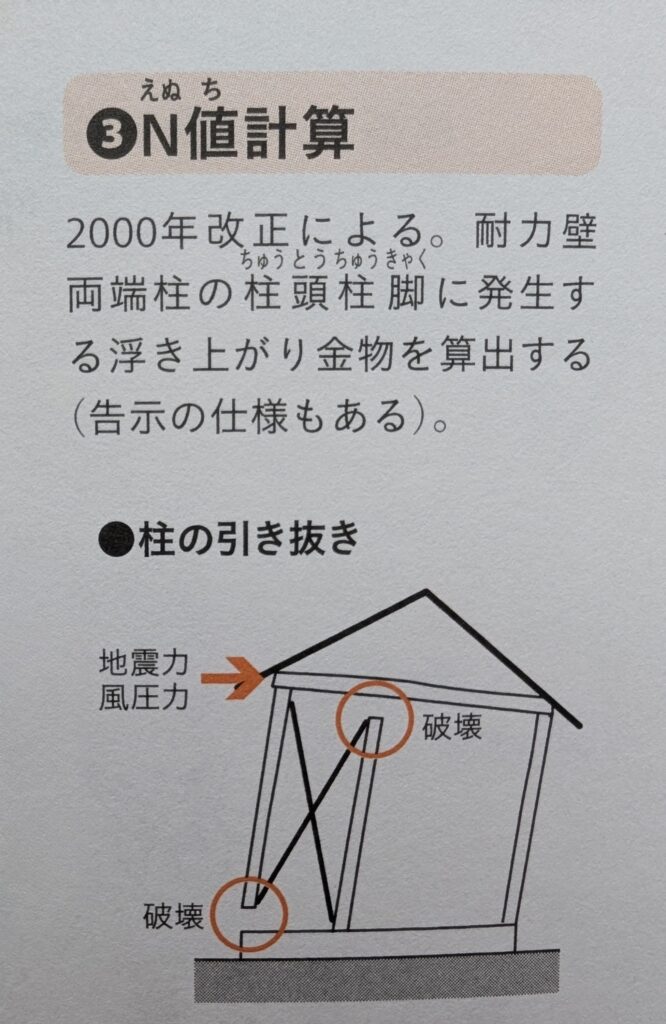

柱頭柱脚の接合に、金物の仕様を求める方法、N値計算追加(※柱と梁の抜けを防ぐため)

2001年(平成13年)

9月、国土交通省が既存住宅の倒壊危険性を判別するための耐震等級評価指針を公表。

10月、品確法性能表示制度スタート、構造において耐震等級が盛り込まれました。

2006年(平成18年) 改正耐震改修促進法施工

2008年 住宅瑕疵担保履行法施工(2009年10月1日以降引渡し物件において)

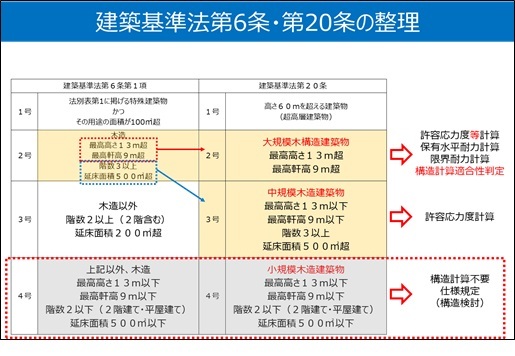

2025年(令和7年)4月から

・4号特例が縮小され、ほとんどの建築物で構造計算書の提出などによる審査が義務付けられました。

以上が、建築基準法改正の歴史です。

(もっともっと昔にも、規定はあった様です)

ここで判るのが、どの年代で建てた中古住宅を買うのが良いのか?

古ければ古いほど、住宅の金額は安いと思います。

(立地によっては安くない場合もあります。)

耐震を考えるなら、南側の窓が何個も連なっている中古住宅は、補強が必要になり壁を増やさなければなりません。

壁が少なければ、耐震的に心配です。

せめて、昭和56年(1981年)以降の新耐震基準の中古住宅を探した方が良くなります。

補助金なども新耐震基準以降が対象になっていたりします。

でも注意が必要です。

1948年(昭和23年)確認申請制度が交付され、昭和25年から建築基準法が施工されました。

確認申請が通っているのなら、安心じゃないの?と思いがちですが、1983年(平成16年)木造の一般的な戸建ての場合、建築士が設計する限り構造関係規定の審査が省略できたんです。(4号特例)

中にはきちんと計算せずに、経験で建てててしまった住宅も含まれていると思います。

そんなのわからないじゃん!とおっしゃる方もいらっしゃると思います。

そんな時は、不動産会社の方に、確認申請の書類があるか確認していただくのと、

先にリノベーションをする会社を決めて、一緒に物件を見てもらうのが一番です!

簡易的でも、柱頭柱脚に金物を使用しているのか?

壁の量で耐震的に大丈夫なのか?

その程度であれば、見て判断出来ると思います。

(柱頭柱脚の金物使用は、天井裏だったり床下だったりを見なければなりませんが。)

今このブログを読んでいただいている方には、再度簡単な判断の仕方を教えちゃいます。

「この中古住宅はどうかな?」と思われましたらまず、

①2階建ての場合は、1階と2階の窓の位置は上下一緒ですか?

②南側の窓の数は、南側の壁の数より少ないですか?

③2階の柱の下に、窓がないですか?

④少し離れたところから屋根や棟を見たら、傾きや凸凹していることはありませんか?

⑤住宅周りの基礎や外壁には、亀裂がないですか?

⑥間取りをもらって、2階の部屋が1階のどこに乗っているか確認します。

⑦2階が1階より小さい場合、2階の外壁の角が、1階の窓の上に乗ってないですか?

⑧リビングの真ん中に2階の柱がありませんか?

(注)⑥、⑦、⑧については、新築を検討している方も、住宅業者からプランをいただいた時に確認してみましょう。

⑥2階が1階のどこに乗っているかによって、梁の大きさや柱の位置など注意が必要になります。

⑦1階の柱と柱の間の窓に、2階の柱があれば、補強で梁を太くしていることになります。

⑧2階の柱がリビングの真ん中にある場合は、そこに架ける梁は太くしなければなりません。

注)⑦、⑧については、新築の場合、お客様の住宅費用に反映されますので、必ず確認してみてくださいね。

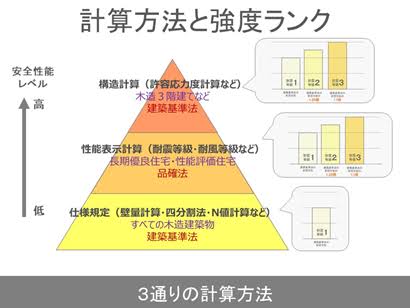

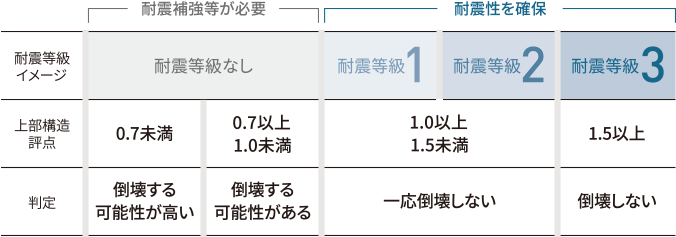

ここで大切なのが、耐震等級です。

建築基準法の基本は

耐震等級1 :基準法の耐震性能

(震度7の地震、1回に対して倒壊、崩壊しない程度。命は守りますが傾いて住むことは出来ません。)

耐震等級2 :耐震等級1の1.25倍

耐震等級3 :耐震等級1の1.5倍 繰り返し起こる地震に対して、住み続けられる状態。

※熊本で震度7の地震が繰り返し起きても住み続けられる住宅が16棟あったこと。

許容応力度計算での耐震等級3が、もっとも安心できる計算法です。

リノベーションの場合は、上部構造評点で表します。

佐藤実構造塾から引用

築年数の古い家を耐震診断されますと、0.4前後またはそれ以下の上部構造評点が多いと思われます。

上部構造評点を1.5以上にするには、ほとんどの壁の補強、基礎補強、屋根の貼り換えなどなどいろいろ工事が増えて行きます。

床下がシロアリに食べられていたら、またまた工事が広がって行きます。

なので、先ほども記載をいたしましたが、リノベーションしてもらう工事業者と、一緒に中古住宅を探すのがBESTなんです。

新築についても同じです。

土地から探されるのであれば、必ず工事業者と土地を探す。

中古住宅を購入するのも、リノベーションしてもらう工事業者と一緒に探す。

なぜかと申しますと、土地から探す場合は、余分に造成費がかからないか、判断してもらうためです。

中古住宅を購入する際も、リノベーションの規模や、間取りを変更したい場合に、ご予算内で出来るのか?直す必要がある部分の判断など、住宅を建てているまた、リノベーションしている経験から判断することができるからです。

不動産業者は、土地や中古住宅を売るだけで、住宅建築の経験がおありの方は少ないと思います。

先ほども記載をしましたが、

耐震等級は1~3に分かれています。

耐震性能の計算方法にも違いがあります。

仕様規定(建築基準法)や性能表示計算(品確法)これでは物足りないんです。

構造の安全性から考えますと、

【安全性が高い順】

1.許容応力度計算の等級3

2.性能表示計算の等級3

3.許容応力度計算の等級2

4.性能表示計算の等級2(長期優良住宅基準)

5.許容応力度計算の等級1

6.性能表示計算の等級

7.仕様規定の等級3

8.仕様規定の等級2

9.仕様規定の等級1(建築基準法を満たしている最低ライン)

以上のように、計算方法も色々で組み合わせてしまうと、何十種類かになります。

ここで言えるのは、2016年4月に起きた、熊本地震での調査結果です。

益城町では、震度7の地震が2回発生しました。

この時倒壊や半壊をしなかった住宅は、

・許容応力度計算の耐震等級3

・性能表示計算の耐震等級3のみでした。

このことからわかるように、耐震等級3は震度7の地震に2回耐えることが出来て、住み続ける性能があるということが判断されました。

ちなみに、弊社は許容応力度計算での耐震等級3です。

では、地震の揺れに耐えられる住宅を作るには、どうしたら良いのでしょうか?

1.瓦からガルバリウム鋼板のような素材に変更して屋根を軽くする。

昔の住宅は、屋根に土を乗せ瓦をかぶせて、重い頭を広い開口(窓)の多い細い足で支えていた状態です。

では、どうすればよかったのか?

2.筋交いや耐力壁を入れて、地震の揺れや耐風などの横揺れに耐えられるように足を丈夫にするんです。

3.耐力壁の位置。

どこでも壁を作ればよい訳ではありません。

壁の配置バランスがとても大切になるんです。

私が大好きなまた、大尊敬する構造王の佐藤実先生の構造塾で教えていただいたことです。

途中でも記載しましたが、構造を奇麗にすると、余分なお金を払わなくても良いんです。

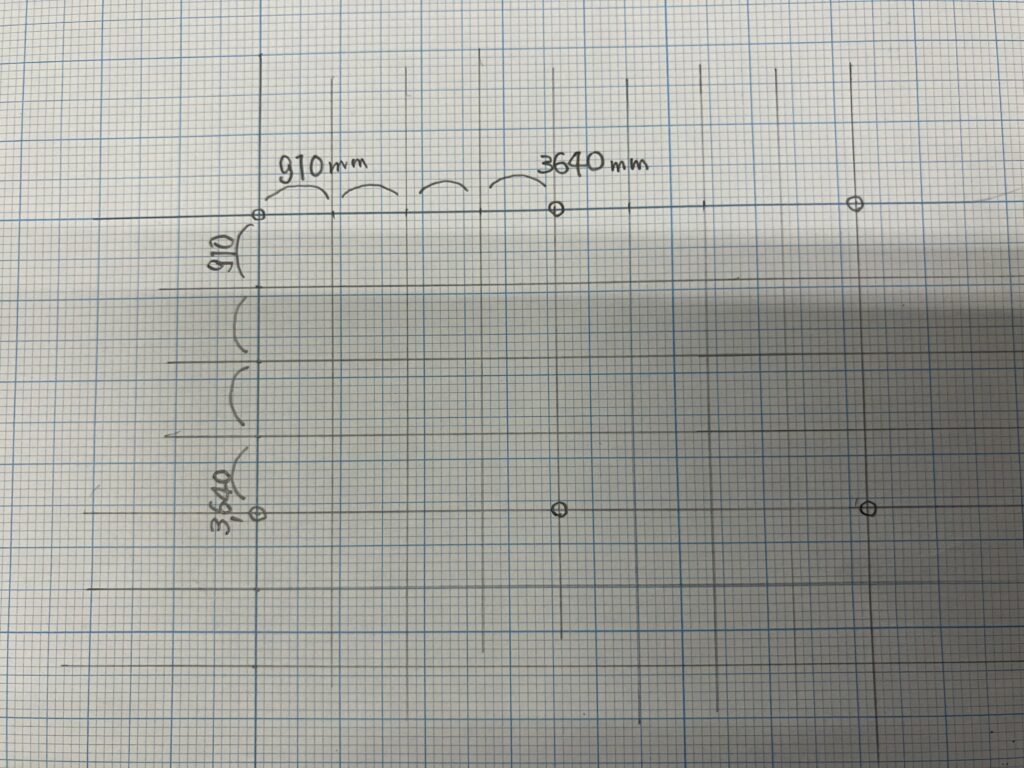

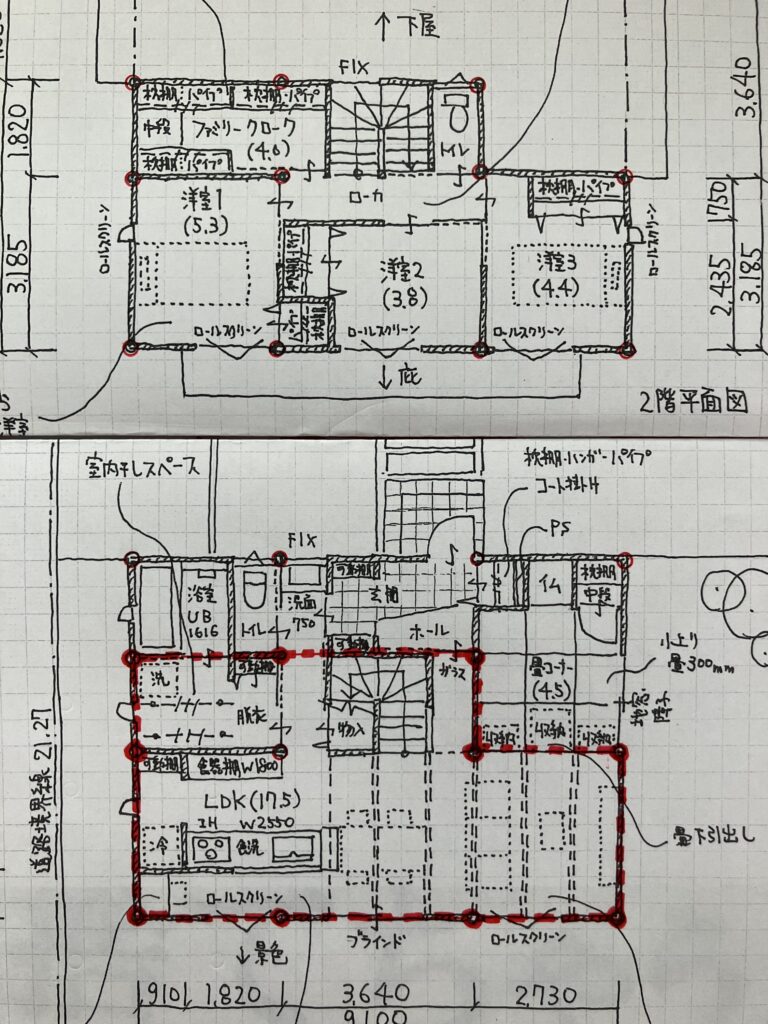

住宅を建てる時は、910モジュール(尺貫法の尺)、メーターモジュール(1m)の2種類が多いです。

弊社は、基本尺モジュール(91㎝=910モジュール)でプランを作っています。

1P=910mm 4Pごとに柱を立てる、3,640mmのところに柱が来ます。

4P×4Pを一つの区画にしていきます。

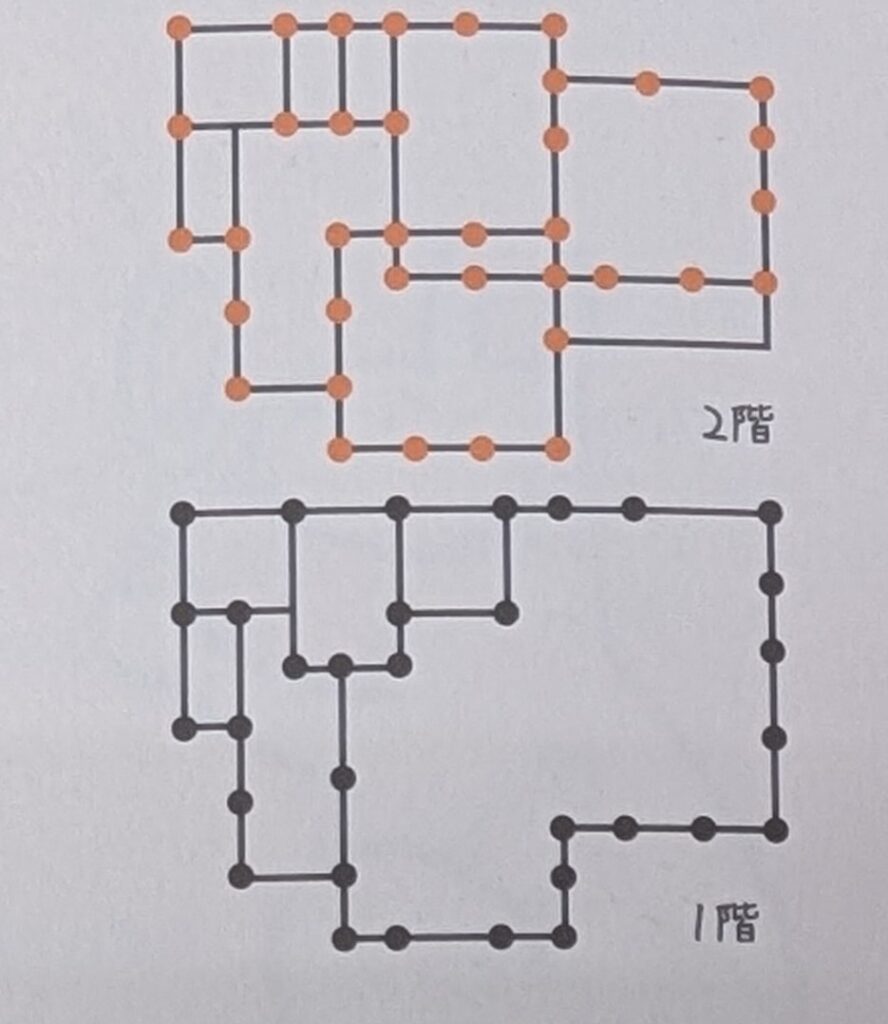

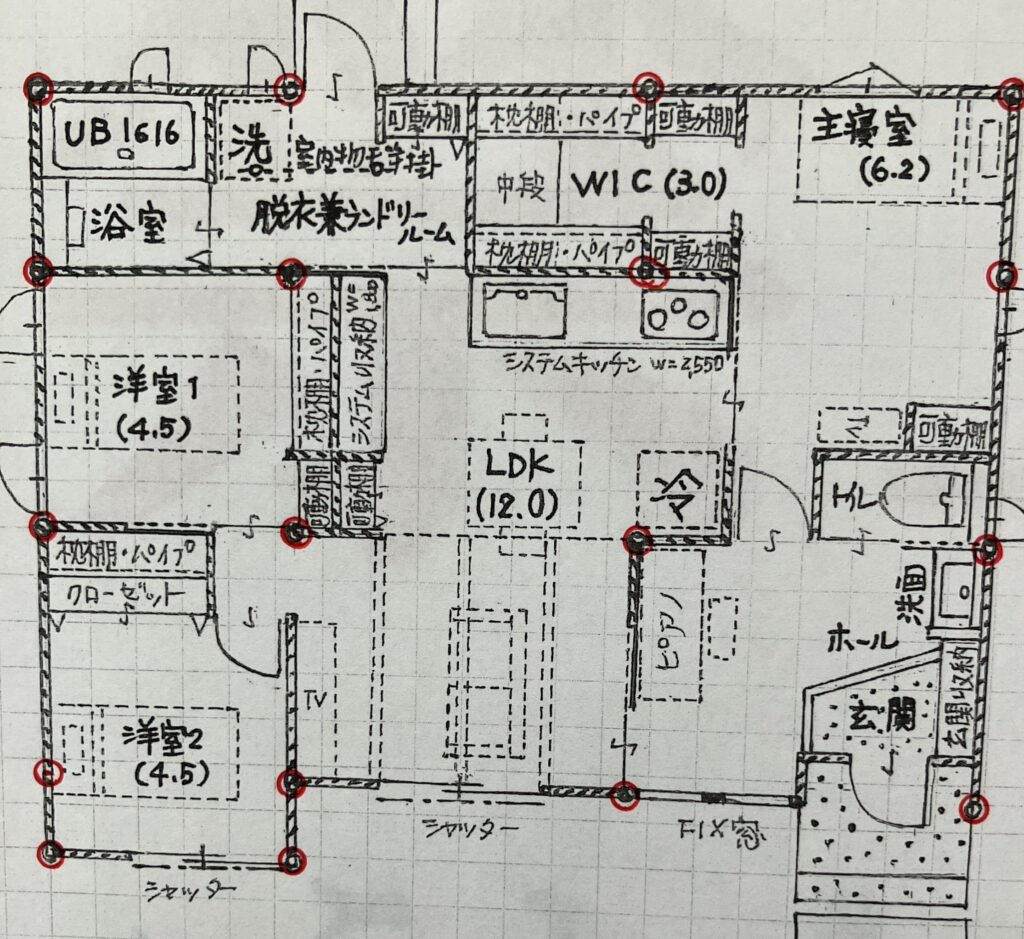

区画を奇麗にするには、柱の位置を揃えることが一番重要です。

上の画像ですと、1階のところに柱がない部分があります。

一部分が出っ張っているプランでも、出っ張っている部分で区画を作る。

下のプラン(赤丸が柱です)のように、区画を割ることによって、耐震がしっかりしたプランにすることが出来ます。

2階建ても同じです。

赤丸のところに柱が立っています。

赤い点線が2階が乗っている部分です。

必ず2階の柱のある所に、1階の柱がありますよね!

1階と2階の柱の位置が揃っていることで、梁を太くする追加の金額は必要ありません。

1階の窓の上に2階の柱がある場合は、窓の上の梁を太く大きくしなければ、2階の柱を支えることが出来ません。

そこで、梁を太くする金額が必要になって来ます。

1階のLDKの配置によって、窓の位置が決まって来ます。

先ほど話しました、4P区画の柱を方眼紙に書いて、間取りを作っていけば、2階の窓が柱の上に来たり、2階の柱が1階の窓の上にくることを避けることが出来ます。

1階と2階の窓の位置を揃えると、すっきりした外観になります。

窓を揃えるということは、自然に柱の位置も1階と2階が揃ってきます。

壁についても同様に、1階と2階の壁を揃えることで、耐震性の向上につながります。

構造がシンプルになるため、柱が住宅の重みを効率よく支え、地震の力も分散しやすくなります。

屋根も複雑に葺くと、将来の雨漏りリスクが高くなります。

お勧めは、切妻屋根や寄棟屋根のようなシンプルな形状です。

軒の出がないものはでダメですよ!

軒があることで、壁と屋根の接合部が少ないため、雨漏りリスクが少なくなります。

電気代が高騰している今であれば、切妻屋根なら太陽光パネルをたくさん乗せることが出来て、光熱費の削減になります。

近い将来蓄電池がお値打ちになれば、電気をストック出来るようになります。

スタイリッシュだからと言って、軒の出のない住宅を好む方も見えます。

地球温暖化の昨今、夏の暑さは年々厳しくなって来ます。

そもそも、軒って何のためにあるかご存じですか?

①雨や風、雪から建物を保護する。

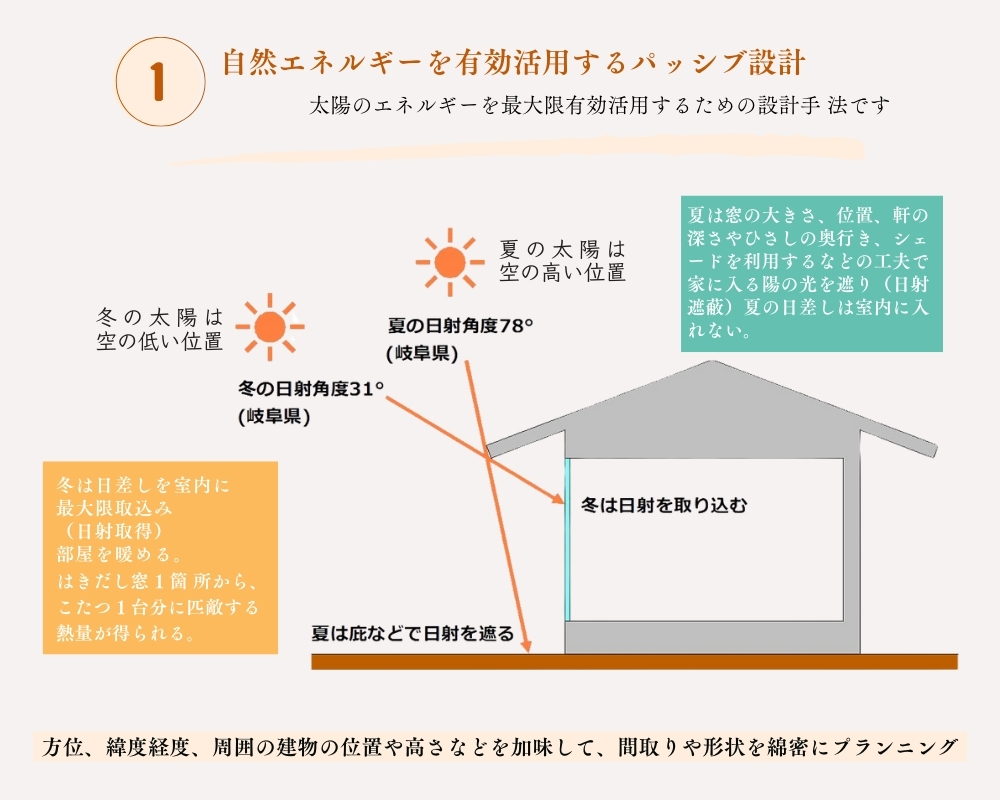

②夏の日差しを遮り、冬の光を取り込む。

③雨が直接振り込むことを防ぐ。

3つの主要な機能があります。

2階建ての場合は、1階の窓に庇やシェードを付けるのをお勧めします。

なぜかと申しますと、リビングにある天井付近から床まである吐き出しサッシから入る日差しは、こたつ1台分と言われています。

よく、弊社で家を建てていただいた方が、冬は日差しが入って暖房がいらないよとおっしゃられます。

冬の日差しは低いので、軒があっても十分日が入ります。

そのかわり、夏の日差しは高いので、軒や庇があることで、直接日が入ることを防いでくれます。

冷暖房効率を高めることが出来ます。

いろいろ記載しましたので、わからないことも多々あると思います。

そんな時は、何でも聞いてください。

お悩みやお困りごとなんでもお話しください。

一緒に解決していきましょう!

あなたからのご連絡、ご予約お待ちいたしております。

ワダハウジング和田製材株式会社

吉田洋子