2025.09.16

災害時に避難所に頼らない!家をシェルター化すると自宅での生活が可能です

こんにちは!

ワダハウジングの纐纈です。

一級建築士など多数資格を持っています!

記憶に新しいところで2024年1月に能登半島、2016年4月には熊本県で大地震が起こりました。

このような地震があると「耐震」「防災グッズ」「非常用食料」などが注目されます。

注目されて備えることは、とてもいいことだと思います。

上記画像は、25年保存可能なサバイバルフーズさんの備蓄食

ちなみに、地域の防災フェアなどに参加をすると、非常食だったり簡易トイレなどをもらえることもあります。

だたし、賞味期限や使用期限が近いことが多いので、賞味期限や使用期限の確認は必ず行ってください。

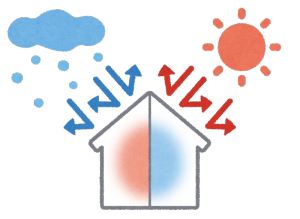

「耐震」「防災グッズ」「非常用食料」などに目が行きがちですが、暖房なしでも暖かく、冷房なしでも涼しい家も重要になってきます。

目次

夏涼しく冬暖かい家の目的

夏涼しく冬暖かい家の目的は、家庭の「光熱費削減」地球の「CO2削減」になりますが、実は災害時にも大きな役割があります。

巨大地震、大型台風などで大災害が発生した場合、一番は命を守ることになります。

そこで、家に求められるのは「耐震」と「耐風」になります。

次に重要になってくるのが、電気や水道などのインフラが止まった場合、生活に支障をきたさない「暖かさや涼しさを維持できる家」かどうかになります。

今までの災害だと、インフラが復旧するのに1週間前後が多かったと思います。

真夏や真冬に災害が起こった場合、夏涼しく冬暖かい家でなかったら、1週間前後も暑さと寒さを我慢しないといけなくなります。

我慢できるぐらいの気温ならいいですが、昨今の異常気象の影響でそれも難しいことが多いと予想されます。

災害時の避難所生活は過酷

熊本地震は4月で、真夏や真冬でなかったのはせめてもの救いだと思いましたが、能登半島地震や阪神淡路大震災は1月、東日本大震災は3月でしたが東北なので、岐阜県土岐市の真冬ぐらいの寒さでした。

能登半島地震、阪神淡路大震災、東日本大震災で、家や建物の倒壊による死は逃れられたのに、インフラがとまり、暖かい食料や毛布などの物資が足りず、低体温症で亡くなられる方がたくさんいました。

仮に亡くならなかったとしても、真冬に暖房、毛布などの防寒、食料が足りないという事は極限状態です。

その他にも避難先で、風邪やインフルエンザなどの感染も予想されます。

それでは、真夏はどうでしょうか?

感染症の心配は冬よりも減りますが、0%ではありません。

冷房も冷蔵庫も使えない状態で何日も生活するのは考えただけでゾッとします。

食料品は傷んでしまったりと衛生面で考えると冬よりも過酷な状況です。

このような場合に「耐震」「耐風」がしっかりした「暖かさや涼しさを維持できる家」であれば、避難所に行かなくても生活できる可能性が非常に高くなります。

避難所に行かなくてもよい家

「耐震」「耐風」がしっかりした「暖かさや涼しさを維持できる家」なら冬は無暖房でも15℃を下回らずに、夏は冷房がなくてもなんとかしのげます。

実際の東日本大震災の時に、断熱性能の高かった住宅ほど、無暖房の時でも室温が高くなるので「本当に助かった」との声がたくさんあがっていました。

日本は全国どこの地域でも、地震、津波、スーパー台風、ゲリラ豪雨などのリスクがあります。

国や市が何とかしてくれると楽観的に考えてはいけません。

援助が来るまでの非常に長い期間、とても苦しい思いをすることになります。

エネルギー、食料問題だけでなく、大規模集中型の社会インフラは災害時に復旧にいたるのは非常に時間がかかります。

小規模で分散していれば、シェルターとして機能することが可能になります。

家をシェルターにする8つの要素

家をシェルターにするのは、要素が8つほどあると考えられます。

上記画像は、シェルター販売専門店SHELTER JAPANの水害シェルター

8つすべて実践するのが有効ですが、その中でも優先順位が高い3つを先に紹介します。

家をシェルターにする優先度が高い3選

①25年保存可能な食料を家族1週間分ぐらいを常時備蓄

②水は運べる量に限界があるので、ペットボトル用の浄水器を防災セットに用意

③小型のカセットコンロとカセットガス数本を防災セットに用意

上記画像は、イワタニのカセットガス

続いていずれかでもあるとシェルター化が進む5つのことを紹介します。

家をシェルターにするのにあると助かる5選

①太陽光発電システムに付属されている非常用コンセント

②蓄電池もしくは電気自動車での非常用電源

③コンセント付ハイブリッドカーもしくはプラグインハイブリッドカーでの非常用電源

④プロパンガスでの熱源

⑤井戸、大型雨水タンク、近隣の清水などの非常用水

上記画像は、日産自動車の電気自動車リーフ

それでは、あると助かる5選の①から順に解説をしていきます。

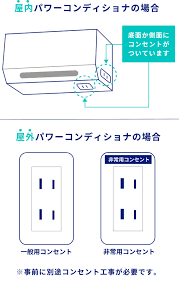

①太陽光発電システムに付属されている非常用コンセントについて

太陽光発電システムには1ヶ所だけ非常用のコンセントがついています。

容量は小さく不安定ですが、太陽がでている時間は利用が可能です。

弊社の場合は、冷蔵庫のコンセントの隣につけることが多いです。

(夏場の食料を腐らせないように)

新しい製品ならハイブリッド型という製品もあり、太陽がでている時間なら家のコンセントどれでも使える太陽光発電システムもあります。

上記画像は、Qセルズの太陽光の非常用コンセント

②蓄電池もしくは電気自動車での非常用電源について

普段使う分には、価格に対してパフォーマンスがまだまだ悪い蓄電池。

しかし、非常時には最高の電源となります。

その他に、電気自動車を持っているなら電気自動車で代替が可能です。

電気自動車は蓄電池として使うと、電気の変換ロスで40%ほど捨ててしまうことになりますが、非常時には電源としてかなり優秀です。

上記画像は、テスラの蓄電池

③コンセント付ハイブリッドカーもしくはプラグインハイブリッドカーでの非常用電源について

どちらも電気自動車と同じように車本体に蓄電池がついているような車です。

走行中にアクセルをオフにした回生ブレーキやエンジンによる発電でバッテリーを充電できます。

特にプラグインハイブリッドカーは、外部からの充電(プラグイン充電)があるので、バッテリーを満タンにしやすいです。

プラグインハイブリッドカーを満タンにしておくと、一般家庭のおおよそ10日間相当の電気を確保できる車種もあります。

上記画像は、TOYOTAの非常用電源

④プロパンガスでの熱源について

最近はオール電化にされる方が多く、徐々に減ってきているのがプロパンガスです。

プロパンガスの優れているところは、電気や都市ガスが切れてしまった場合でも機器を動かせることがあります。

ただし、機器を動かすときに電気を必要としない物だけに限ります。

例えば、ガスコンロなら「停電時対応用の乾電池ケース」や「内臓の乾電池ボックス」などあれば使えます。

プロパンガスは、普段使用しているときは、オール電化や都市ガスよりも料金が高くなることが大半です。

とはいっても、阪神淡路大震災のときはプロパンガスを使用していた方が、近隣住民に風呂の貸し出しを行っていたという事例もあります。

上記画像は、プロパンガス料金消費者協会より

⑤井戸、大型雨水タンク、近隣の清水などの非常用水について

井戸や雨水タンク、家の近くの綺麗な川などは非常用の水として活用できます。

トイレの配管が壊れていなければ、断水時にもバケツで便器に水を流すことで、汚物を流せます。

その他に、非常用浄水器を用意しておくと、井戸や雨水タンク綺麗な川などが飲用水になったり、手や顔を洗うこともできます。

上記画像は、ミヤサカ工業の非常用浄水器

南海トラフ巨大地震の想定被災者は数千万人

南海トラフ巨大地震が起きた際の被災者は数千万人を超えると予想されています。

私が住んでいる岐阜県土岐市での南海トラフシミュレーションでは、土岐市近辺で震度5強と予想

されており、最悪のケースは震度6弱とされています。

家が倒壊する世帯はおおよそ2,700世帯、水道などのインフラは3日間はストップするなど、かなり細かなシミュレーションがされていました。

土岐市役所でストックされている食料や水は、このシミュレーションからきており、5,500人の方の3日間分で16,500食しかないそうです。

上記画像は、株式会社アコールの10年保存水

2025年7月1日時の日本の総人口は、概算で約1億2330万人と推定されていました。

2016年熊本地震時の熊本県の人口は、約178万6,000人でした。

おおよそ180万人が被災した時に、残りの約1億2150万人が力を合わせて救助や寄付をしても、あれだけの被害が続きました。

南海トラフ大地震の場合、被災者はもっと多く、救助や寄付ができる人はかなり少なくなります。

どれだけ厳しい状況になるか想像すると恐ろしい限りです。

まとめ

災害時に避難所に頼ればいいやと楽観的に考えるのではなく、最悪のケースを想定して準備をしておくことが大事になります。

最低でも3日分の食料や飲用水、可能なら1週間分が理想です。

その他に、耐震・防災グッズも用意しておく必要があります。

可能ならば、家を地震や台風に強くする「耐震補強」と夏の暑さ冬の寒さをやわらげる「断熱改修」を行えると家のシェルター化が進むと考えます。

新築の家なら「許容応力度計算による耐震等級3と耐風等級2」と「断熱等性能等級6以上」で建ててください。

その上で「太陽光発電システム」「蓄電池」もしくは「電気自動車」「コンセント付ハイブリッドカー」「プラグインハイブリッドカー」「大型雨水タンク」などを検討して家をシェルター化していっててください。

プロパンガスは普段使用する金額もあるので優先順位は低いと思います。

井戸は、でる場所でない場所があるので、現在使用していることが条件になります。

近くの綺麗な川なども優先順位は低くて大丈夫だと思います。

まずは、できるところから始めていきましょう!

ワダハウジング和田製材株式会社

・一級建築士

・一級建築施工管理技士

・省エネ建築診断士(エキスパート)

・住宅外皮マイスター

・一般社団法人みんなの住宅研究所会員(会員番号:200019)

・既存住宅状況調査技術者

・JBN省令準耐火構造資格者

纐纈和正