2025.07.01

自然現象を理解した住宅を建てると快適な暮らしにつながります

こんにちは!

ワダハウジングの纐纈です。

一級建築士など多数資格を持っています!

地球で暮らしていると様々な自然現象があります。

四季もその一つです。

四季以外にも様々な自然現象があり、その自然現象によっては熱中症やヒートショックなど命にかかわる事もあります。

自然現象を理解した住宅で対策をしていくことが大事になると思います。

自然現象を説明しつつ対策もあわせて書いていきます。

周壁平均温

人が住宅の壁、床、天井などから放射される熱の平均温度のことです。

MRT(Mean Radiative Temperature)とも呼ばれ、快適性の評価や空調の設計などに用いられています。

室温が高くても、周囲の壁、床、天井が冷えていたら体感温度は低く感じられます。

逆に、周囲の壁、床、天井が温かいと体感温度は高く感じられます。

住宅内の快適性を向上させるには、エアコンなどの空調設備だけに頼るのではなく、壁の温度を下げない、または上げない断熱性能が必要になります。

上記画像はフリアー社のサーモグラフィカメラ

上記画像のようなサーモグラフィカメラで可視化することが出来ます。

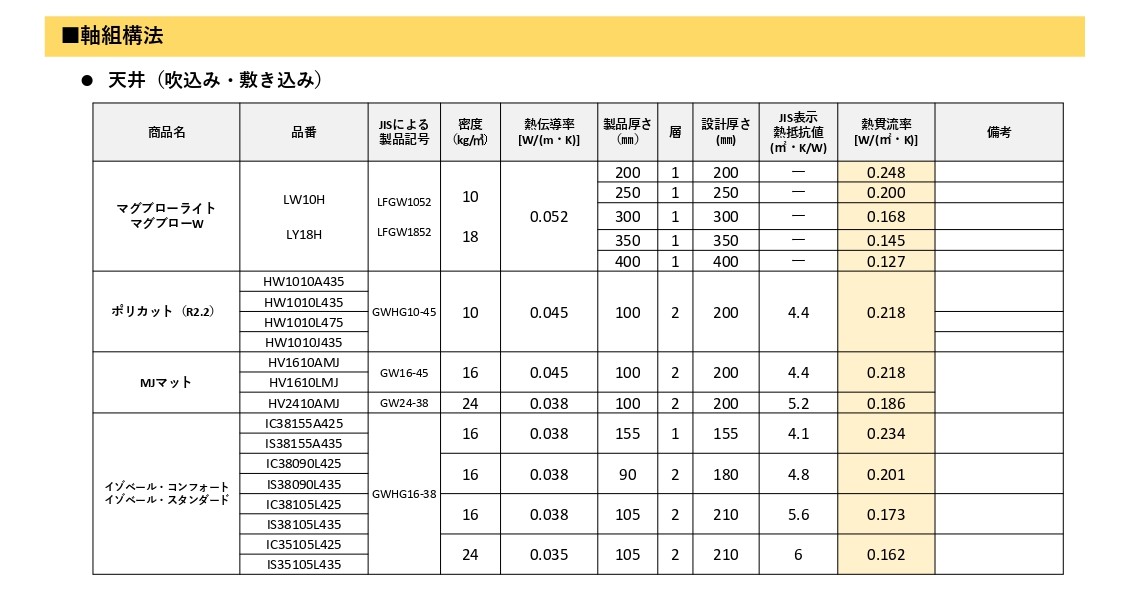

周壁平均温度を向上させるには、壁、床、天井の仕上げ材や下地に熱伝導率(熱を移動させるスピード)が低い材料を使うことも大事になります。

熱伝導率(熱を移動させるスピード)が高い材料を使用すると、冬の場合、周囲の熱を奪って室温を下げてしまいます。

夏の場合は冬とは逆で、熱の移動が速くなるので、室温が高くなります。

上記画像はマグイゾベール社の断熱材の性能表

その他に、窓の断熱性能も重要です。

窓の断熱性能が低いと、冬は表面が冷たくなり人の体温を奪うので、寒く感じます。

夏は表面が温かくなるので、人の体温を上昇させ暑く感じます。

体感温度の観点からも断熱性能が良い、ガラスやサッシの枠、壁、床、天井にすることが望ましいです。

上記画像はYKK社の窓

直達日射/天空日射

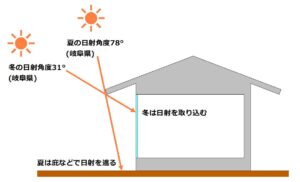

直達日射は、太陽から地上に直接届く日射のことで、太陽高度が高い夏至近辺の時期なら屋根や庇、軒などで防ぐことができます。

天空日射は、大気中で水蒸気や塵に当たった太陽光が反射や散乱して、空全体や全部の方向からくる日射のことで、屋根や庇などでは防ぐことができません。

夏やその他の季節の晴天時以外では、直達日射よりも天空日射が多くなります。

窓のブラインドやシェードなどで日射を遮る事が有効です。

窓ほどではありませんが、屋根や外壁も少なからず日射の影響を受けます。

面積も窓よりかなり大きいので、窓だけで対策をするのではなく、屋根もしくは天井と外壁の断熱性能も併せて強化することも大事です。

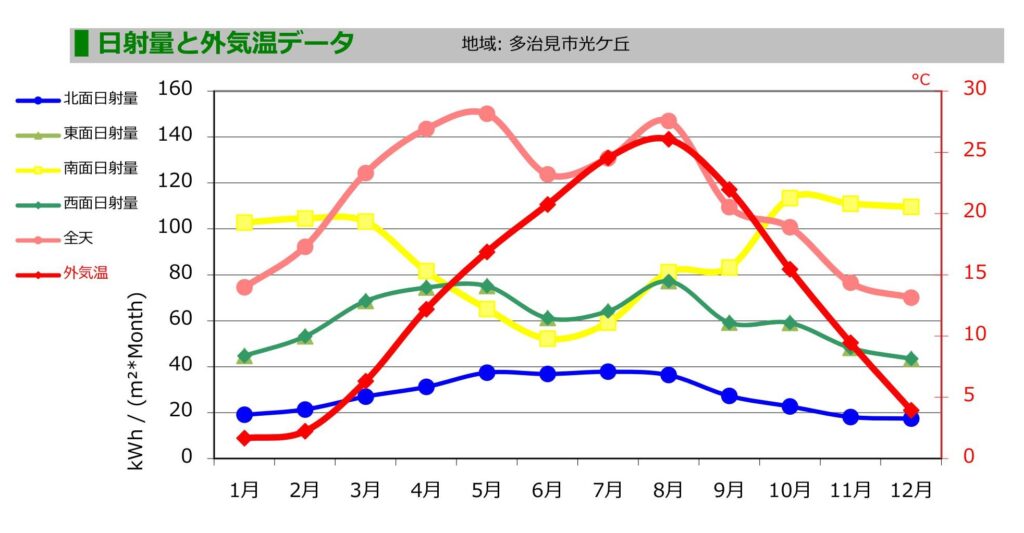

上記画像は、多治見市のアメダス地点の日射量と外気温の平均になります。

色によってどの方位面に日射があたるかをみてとれます。

直達日射量は、大気の状況(大気透過率)によって大きく変化します。

雲があったり、湿度が高かったり、排気ガスが多かったりすると少なくなります。

その逆で、晴天で湿度が低いと多くなります。

この写真は、6月頃に撮影した南面になります。

太陽の高度が高いので、見事に窓全て陰になっており、直達日射が部屋に入ってきていません。

夏型結露/冬型結露

結露と聞くと冬を思いだす方が多いと思いますが、夏にも結露はします。

例えば、キンキンに冷えたペットボトルを常温に置いていると、ペットボトルの外側に水滴が出てきます。

これも夏型結露の一つです。

住宅の夏型結露は、気温の高い日にエアコンで室内を冷やすことで、室内側の壁面に発生する結露になります。

冬型結露は、窓に水滴となって現れるものを想像すると思いますが、本来は気温が低い日に暖房することで、外壁内で結露します。

その結露水が、壁の下の方に溜まり木材を腐朽させていました。

現在は工法が確立されたことで、冬型結露は性能が良くない窓ガラスぐらいでしか起こりません。

ちなみに、性能が良い窓になれば、ガラスの結露も起こりません。

加湿しすぎると流石に結露するので、加湿のしすぎには注意してください。

今後、益々気温が上昇することを考えると、夏型結露の対策をした方がよいです。

夏型結露が発生した当初は、高温多湿の外気から水蒸気が侵入して起こると考えられていたようです。

しかし、外壁面に日射が当たり、外壁材や柱などの壁を構成している材料の温度が上がり、それによって材料に含まれていた水分が蒸発してしまうことが多いそうで、水蒸気の侵入ではないと結論付けられました。

柱や梁などの木材は、なるべく乾燥したものを使うのですが、釘やビスを打ち込んだ時に割れないように15~20%ほど水分を含んだ木材を使用します。

住宅を新築した直後は、木材が持っている水分で結露することもありますが、その後の住宅に大きな被害は生じないという測定データもあります。

それよりも壁の構成や天井の構成が結露しないか、この後に紹介する定常/非定常計算で確認することが大事です。

定常/非定常

言葉だけ聞くとなんのことか分かりません。

主に、結露するかしないかシミュレーションをする時に使います。

例えば、外気温が1℃の時に、室温を15℃にしようと暖房をした時、外壁や天井、床などから逃げる熱を計算をします。

この時に、外気温1℃、室温15℃と温度を固定して計算をするのが「定常計算」といいます。

私も定常計算を使用して確認をしています。

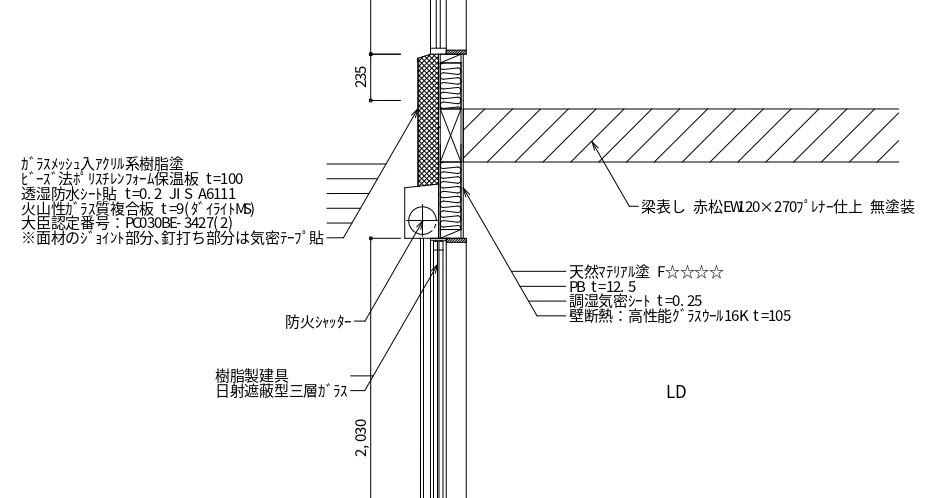

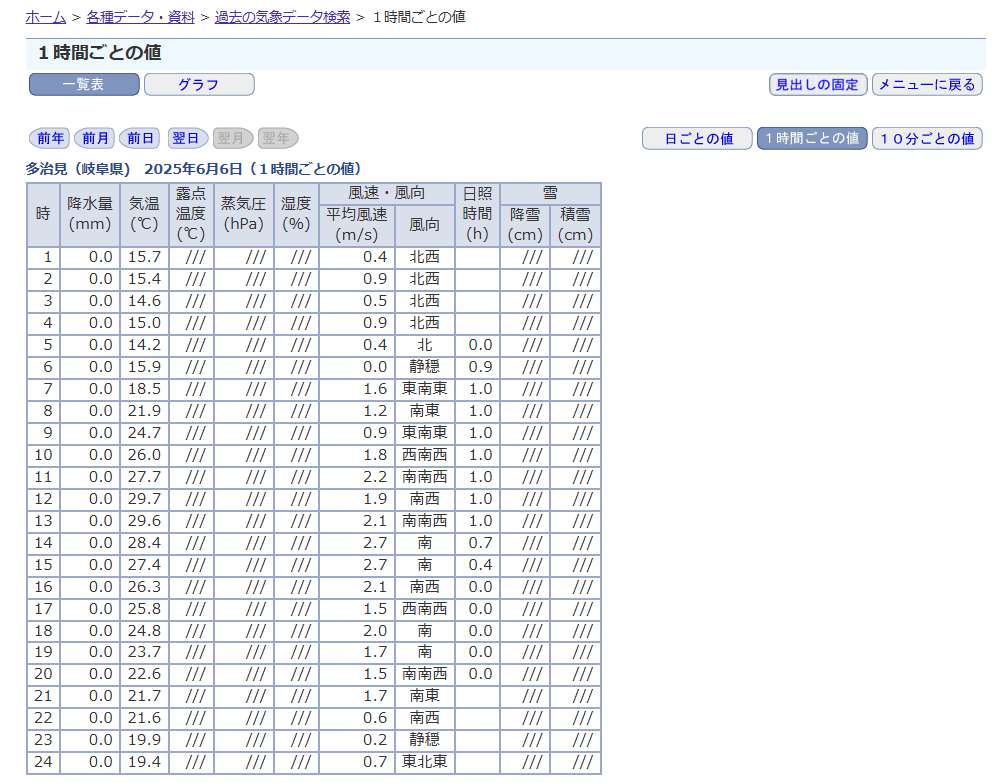

上記画像は、岐阜県立森林文化アカデミー教授の辻先生の防露セミナーでいただいた定常計算ソフトです。

この画像で大事なのは、結露判定が〇になっていることです。

この判定で×になると結露するという事になるので、壁や天井などの構成を変えないといけません。

続いて、非定常計算です。

定常計算は、温度を固定して計算をするのですが、実際の外気温は明け方が一番寒く(涼しく)、日中の12時以後が一番暖かく(暑く)なります。

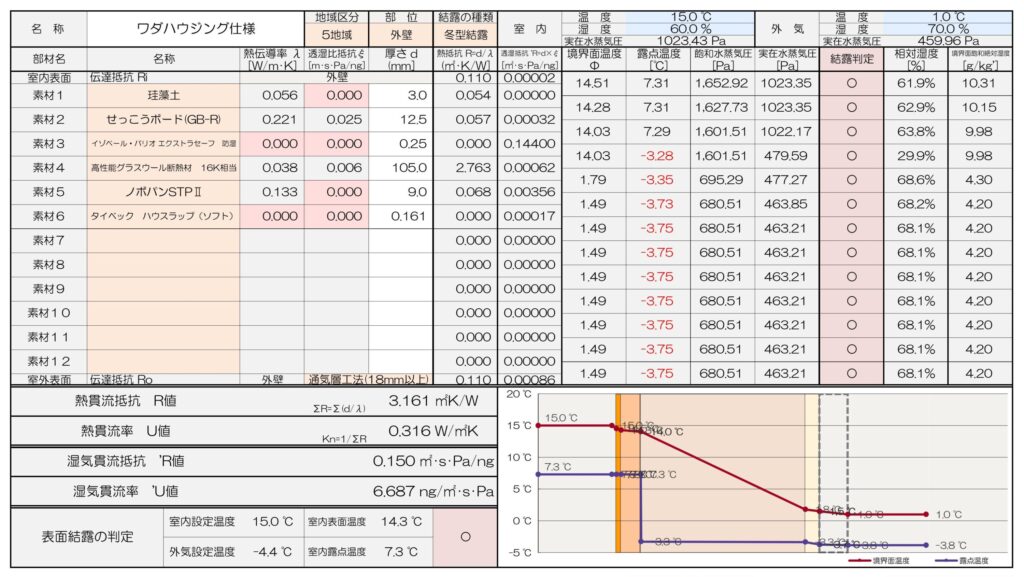

上記画像は、気象庁のホームページより2025年6月6日の多治見市の気温や風速のデータです。

土岐市に一番近いアメダス地点を載せています。

この日は、朝5時くらいが一番気温が低く、12時が一番気温が高くなっていました。

このように、温度が変わることを踏まえて熱の移動を計算するのが「非定常計算」になります。

非定常計算は、熱の拡散率という係数を使うので、材料の蓄熱量も重要になります。

非定常計算では、夏の昼間に屋根に当たる日射による熱が、夕方以降に室外に戻る様子も確認できるようです。

又、熱だけでなく、壁体内の水蒸気の移動も計算することが出来るそうで、より正確な結露計算ができるそうです。

「ようです」や「そうです」と書いているのは、私が使ったことがないからです。

非定常計算のソフトは、高額なものが多いので…

上記画像は、有限会社イーアイが提供しているフラウンホーファー建築物研究所で開発されたWUFIという非定常計算を行えるソフトです。

理想は非定常計算なのですが、定常計算でも今までに起こったことがない最悪な気温や、今後気温が上昇した時の状況を予想して計算をすれば問題ないと判断をしています。

一番危険なのは、計算をしないことです。

絶対湿度/相対湿度

絶対湿度は、その空気に含まれる実際の水分量になります。

相対湿度は、その空気が含むことができる最大水分量に対して、どれくらいの水分が含まれているかの割合になります。

単位にすると分かりやすいと思います。

絶対湿度は、水分量なので[g/㎏]

相対湿度は、割合なので[%]

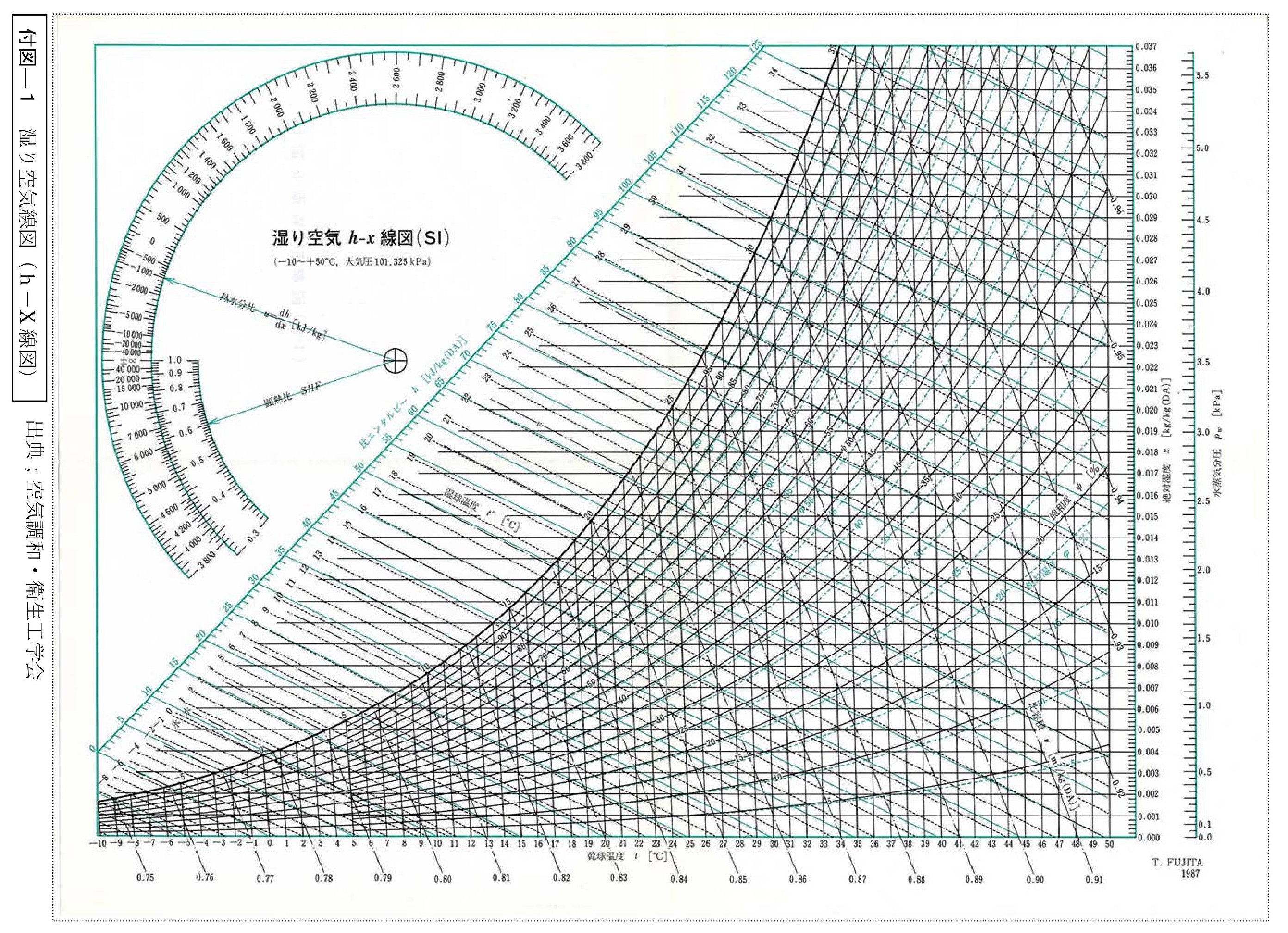

上記湿り空気線図は、空気調和・衛星工学会によるものです。

上記の湿り空気線図から絶対湿度と相対湿度を読み取ります。

基本的に空気は、温度が高いほど含むことができる水分量が増えるという性質があります。

よって、水蒸気などの移動がない空間だったら、空気の温度が変化すると空気に含まれる実際の水分量である絶対湿度は変わらないが、相対湿度は変わってきます。

言葉での説明では分かりにくいので、実際の数値で説明したいと思います。

上記画像は、気象庁のホームページより2025年6月6日の恵那市アメダス地点の気温や湿度のデータです。

多治見市では湿度のデータが観測できないので、土岐市から一番近い湿度データがあるアメダス地点を載せています。

正午12時と午後13時で比較したいと思います。

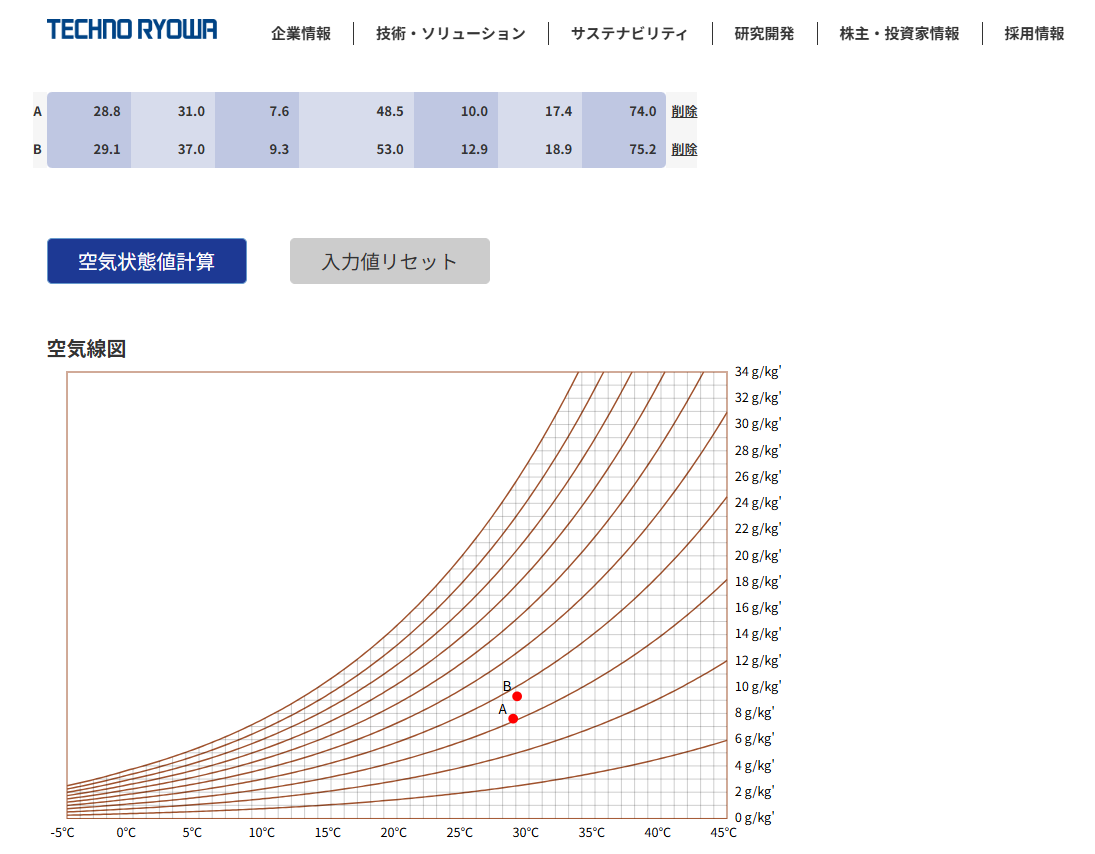

湿り空気線図に定規をあてて読み取るのは大変なので、株式会社テクノ菱和社の湿り空気状態値算出を活用します。

https://www.techno-ryowa.co.jp/rrlab

Aが正午12時、Bが午後13時になります。

空気状態値計算と書いてある部分の上に数字の表があります。

左から「乾球温度」「相対湿度」「絶対湿度」「比エンタルピ」「露点温度」「湿球温度」「不快指数」になります。

今回は「比エンタルピ」以降は割愛します。

表の左から3つ目、絶対湿度が午後13時の方が多くなっています。

気温が高い方が水分量が多くなる典型的な例になっています。

ちなみに、露点温度だけ説明をすると、Aの正午12時は10℃まで冷やされると結露します。

Bの午後13時は、12.9℃まで冷やされると結露するということです。

自然温度差

夏に住宅内にいる場合、室温が外気温と同じになることはなく、数℃低い状態になります。

冬の場合も同様で、住宅内の温度が数℃高くなります。

夏の場合は、屋根や壁、断熱材などが直射による熱を防いでいることが大きいです。

冬の場合は、日射による熱や生活によって起こる生活熱などの内部発熱が住宅を温め、断熱材で囲われていることで外に熱が逃げないからです。

室内で人体や家電による発熱と屋根や外壁、換気などの熱損失のバランスがとれる温度を自然温度差と言います。

断熱性能を高めて、効率がよい換気設備を導入して、窓から日射を上手に取り込めれば自然温度差が高くなります。

自然温度差が高くなるほど室温が上がるので、暖房にかかるエネルギーが低減され、光熱費の削減になります。

ただし、夏は逆になります。

断熱性能のよい住宅ですと、冷房をしていない時に直達日射を防げていないと、外気温よりも室温が高くなることもあり、冷房に要するエネルギーが増大します。

上記画像は、シャープさんのエアコン

よって、夏は自然温度差を低くして、冬は自然温度差を高くする必要があります。

これはパッシブ設計によって、解決できます。

パッシブ設計は上記のページで詳しく説明しています。

大事なのは、夏の日射コントロールで、庇や袖壁、外付けのシェードや外付けブラインドなど、窓に直達日射があたらないようにすることで、自然温度差を低くできます。

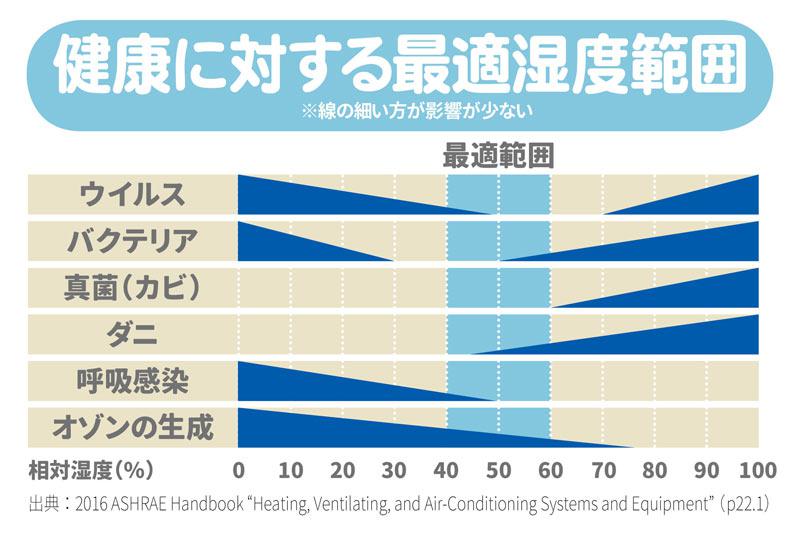

過乾燥

絶対湿度/相対湿度の項目でも書きましたが、空気は温度が高くなると水蒸気を多く含むことができます。

逆に言えば、絶対湿度が変わらない場合、温度が高くなると水蒸気量は少なくなります。

例をあげると、気温18℃、相対湿度40%の室内を気温22℃にあげると相対湿度は31%になります。

上の画像のとおり、絶対湿度が同じ場合、温度が高い方が相対湿度が低くなります。

この室内で生活した場合、過乾燥を感じやすくなります。

相対湿度は、カビやダニ、健康の観点から40~60%が理想とされています。

ただし、人には相対湿度を正確に感知する気管がないので、多くの場合は湿度計の表示を見て過乾燥だと勘違いしていることもあります。

ちなみに、サウナの相対湿度は7%前後と言われていますが、乾燥を感じる人はいないようです。

これは、絶対湿度が高いので過乾燥を感じないからです。

過乾燥を気にするあまり、加湿量が増えると玄関やサッシの枠で結露するリスクが高くなります。

絶対湿度で湿度の管理をした方がよいと思います。

上記画像はA&D社の熱中症指数計

私達がよく使っているのが、画像の「みはりん坊W」になります。

一番上の乾球指数で絶対湿度が分かります。

冬は7g/㎥以上を目標にして、上限は12~13g/㎥に留めておくと、玄関やサッシの枠で結露するリスクが減らせます。

逆に夏は13g/㎥を超えたら、除湿をしないと湿度が高くなりすぎて、カビやダニの発生につながってしまいます。

上記画像はダイキン社の除湿機カライエ

まとめ

ここまで7つの自然現象を紹介しました。

自然現象は防げないので、上手に対策をしていくことが重要になります。

まずは、住宅の設計段階から計算などで確かめることが大事です。

その上で、設計図通りに工事を進めていくことで、自然現象に左右されにくい住宅になります。

自然現象と上手に付き合うことで、夏涼しく冬暖かい快適な暮らしがおくれます。

ワダハウジング和田製材株式会社

・一級建築士

・一級建築施工管理技士

・省エネ建築診断士(エキスパート)

・住宅外皮マイスター

・一般社団法人みんなの住宅研究所会員(会員番号:200019)

・既存住宅状況調査技術者

・JBN省令準耐火構造資格者

纐纈和正